Stellungnahmen

Stellungnahmen, Positionspapiere und Erläuterungen des DAfStb helfen den im Bereich des Betonbau Tätigen bei der täglichen praktischen Arbeit.

Nachfolgend die derzeitige Liste der veröffentlichten Arbeitshilfen (inklusive pdf-Anlagen):

DAfStb-Stellungnahme „Regelungen zur Vermeidung von Schäden durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion in Beton“

Präambel

Die interessierten Kreise im Deutschen Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) sprechen sich mit dieser Stellungnahme für die unveränderte Anwendung der technischen Festlegungen der DIN 1164-10 für NA-Zemente und der Alkali-Richtlinie für Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 aus. Die Regelungen sind hinreichende Bedingungen zur Vermeidung von Schäden durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion an Beton nach DIN EN 206-1:2001/ DIN 1045-2:2008. Mit dieser Stellungnahme empfiehlt der DAfStb ein System, um den Wegfall der Forderung nach Übereinstimmungskriterien (Ü-Zeichen) zu kompensieren.

Diese Stellungnahme wurde durch den Unterausschuss „Alkalireaktion im Beton (UA AKR)“ unter Einbeziehung der zugehörigen Arbeitskreise „Prüfverfahren (AKR 1)“ und „Überarbeitung der Alkali-Richtlinie (AKR 3)“ vorbereitet und durch den Technischen Ausschuss „Betontechnik“ und den Vorstand des DAfStb verabschiedet.

1 Aktuelle Situation

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verurteilte die Bundesrepublik Deutschland mit Urteil vom 16.10.2014 (Rechtssache C-100/13) wegen Handelshemmnissen bei Bauprodukten. Gemäß dem Urteil verstoßen zusätzliche Anforderungen an Bauprodukte, die einer harmonisierten Norm entsprechen, gegen europäisches Recht. Die in den Bauregellisten des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) enthaltenen technischen Zusatzanforderungen an bereits europäisch harmonisierte Bauprodukte sind demnach unzulässig. Am 10. Oktober 2016 veröffentlichte das DIBt daher eine Änderungsmitteilung zu den Bauregellisten A und B, die am 15. Oktober 2016 in Kraft trat. Hiermit wurden zahlreiche Anforderungen an Übereinstimmungs- und Verwendbarkeitsnachweise gestrichen. Die Änderungen betreffen auch Zemente mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt nach DIN 1164-10 („NA-Zemente“) und Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse nach Alkali-Richtlinie. Um die dadurch entstandene regulatorische Lücke zu kompensieren, empfiehlt der DAfStb das folgende, technisch gleichwertige System zur Fortsetzung der Anwendung der Alkali-Richtlinie. Die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2017/1, setzt die bauordnungsrechtlich verbindliche Berücksichtigung der Alkali-Richtlinie durch Zitierung in Teil C, laufende Nr. C 2.1.4.3 „Beton nach Eigenschaften, Beton nach Zusammensetzung“ fort.

Ziel des Systems ist, die Bauwerksicherheit und das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit von Bauprodukten bei allen am Bau Beteiligten weiterhin sicherzustellen.

Trotz der Streichung der Übereinstimmungs- und Verwendbarkeitsnachweise sind die Alkali-Richtlinie und die DIN 1164-10 mit ihren Inhalten weiterhin gültig.

2 NA-Zemente

Bislang mussten NA-Zemente nicht nur die in DIN 1164-10 festgelegten „technischen“ Anforderungen erfüllen, sondern unterlagen auch den hier verankerten Regeln zur Übereinstimmungsbewertung und zum Übereinstimmungsnachweis und sie waren mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) zu kennzeichnen. Mit Inkrafttreten der Änderungsmitteilung zur Bauregelliste vom 10. Oktober 2016 entfiel für diese Zemente jedoch die Verpflichtung, den zusätzlichen Übereinstimmungsnachweis zu erbringen. Das Ü-Zeichen kann infolgedessen nicht mehr verwendet werden.

Als wesentliche Konsequenz werden NA-Zemente nun als Zemente nach DIN EN 197-1 in Verkehr gebracht. Damit ist die bisherige Zementbezeichnung (z. B. „Portlandzement DIN 1164 – CEM I 32,5 R – NA“) nicht mehr möglich. Der DAfStb begrüßt die Empfehlung des VDZ, stattdessen die Normbezeichnung nach DIN EN 197-1 — ergänzt um die beiden Kleinbuchstaben „na“ in Klammern — zu verwenden. Die daraus resultierende Zementbezeichnung ist beispielsweise „Portlandzement DIN EN 197-1 – CEM I 32,5 R (na)“.

Der Nachweis der Konformität mit den zusätzlichen Anforderungen der DIN 1164-10 muss bei Zementen nach DIN EN 197-1 mittels Herstellererklärung erfolgen. Durch freiwillige zusätzliche Produktzertifikate wird bestätigt, dass ein Zement die technischen Anforderungen der weiterhin gültigen DIN 1164-10 erfüllt und vergleichbar zu dem AVCP-System 1+ überwacht wird. Gemäß MVV TB 2017/1, Anlage C 2.1.3, ist die Übereinstimmung mit DIN 1164-10 durch den Hersteller zu erklären, Zitat:

2 Zur Alkali-Richtlinie – AlkR – (2013-10),

Abschnitt 7.1.1:

Es ist zu ergänzen: "Für Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt (NA-Zement) ist die Übereinstimmung mit DIN 1164-10 vom Hersteller zu erklären."

3 Gesteinskörnungen

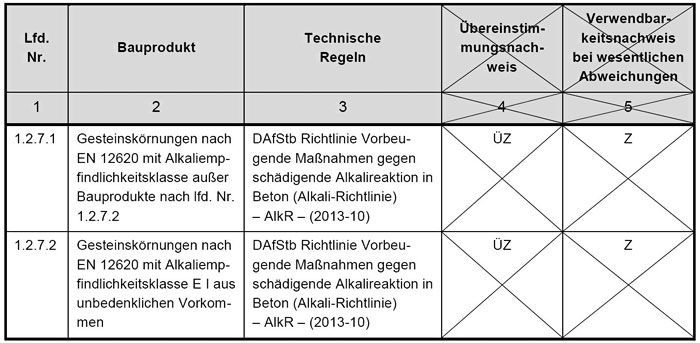

Mit der Änderung der Bauregelliste 2016/1 und den Vollzugsschreiben der Länder wurden die Spalten 4 und 5 der laufenden Nummern Nr. 1.2.7.1 und Nr. 1.2.7.2 der Bauregelliste A, Teil 1, gestrichen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1

Auszug aus Bauregelliste A, Teil 1, und Streichung der Spalten 4 und 5 gemäß Änderungen der Bauregelliste A und B

— Ausgabe 2016/1

Damit sind seit dem 16. Oktober 2016 bei Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 keine Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise nach Landesbauordnungen (LBO) mehr zu erbringen. Eine Ü-Kennzeichnung der Gesteinskörnung für die beiden oben genannten laufenden Nummern der Bauregelliste ist daher nicht mehr möglich. Die Alkali-Richtlinie ist in der Bauregelliste allerdings nach wie vor Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 zugeordnet und gültig (Spalten 1, 2 und 3 in Tabelle 1). Als Verwendungsregel ist sie unverändert DIN 1045-2 zugeordnet. Die Alkaliempfindlichkeitsklasse ist durch den Hersteller der Gesteinskörnung weiterhin anzugeben (s. a. Anlage C 2.1.3 der MVV TB 2017/1), Zitat:

1.3 Abschnitt 5.2.3.4:

Es ist zu ergänzen: "Die Alkaliempfindlichkeitsklasse nach der Alkali-Richtlinie des DAfStb der Gesteinskörnung nach DIN EN 12620 kann der Leistungserklärung entnommen werden."

Auf der Grundlage der Alkali-Richtlinie empfiehlt der DAfStb folgendes technisch gleichwertige System, um die aufgrund der bauordnungsrechtlichen Änderungen entstandene Lücke zu schließen:

- Beton-, Zement- und Gesteinskörnungshersteller setzen die Anwendung der Alkali-Richtlinie fort.

- Die Abschnitte 4 (Einstufung der Gesteinskörnung) und 5 (Übereinstimmungsnachweis für Gesteinskörnungen) der Alkali-Richtlinie gelten unter Einschaltung von Qualifizierten Stellen gemäß Absatz 3 weiter. Diese nehmen die Einstufung der Gesteinskörnung in die Alkaliempfindlichkeitsklasse(n) mit einem Produktzertifikat vor. Die Alkaliempfindlichkeits-klasse(n) ist (sind) der Kennzeichnung nach DIN EN 12620 hinzuzufügen und in der Leistungserklärung des Herstellers sowie auf dem Lieferschein anzugeben. Der Hersteller belegt mit dem freiwilligen Produktzertifikat unter Angabe der Qualifizierten Stelle die Übereinstimmung mit der Alkali-Richtlinie.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstellen gemäß DIBt-Mitteilungen „Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen (Stand Mai 2017)“, lfd. Nr. 1.2.7.1 und 1.2.7.2, gelten als Qualifizierte Stellen übergangsweise bis zur Überarbeitung der Alkali-Richtlinie. Bei Qualifizierten Stellen muss es sich grundsätzlich um unabhängige dritte Stellen handeln. Für nicht in den DIBt-Mitteilungen, Stand Mai 2017, enthaltene Qualifizierte Stellen wird als Qualifizierungsschema eine Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17065 für Gesteinskörnung empfohlen. Die Qualifizierten Stellen verpflichten sich an der regelmäßigen Weiterbildung mit Erfahrungsaustausch der MPA Schleswig-Holstein (Alkali-Woche) teilzunehmen.

- Für die nach Abschnitt 5 der Alkali-Richtlinie erforderlichen Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung für das Merkmal „Alkaliempfindlichkeit“ muss sich die Qualifizierte Stelle einer Qualifizierten Prüfstelle mit Prüfkompetenz nach Alkali-Richtlinie bedienen. Hiervon ausgenommen sind Prüfstellen die, wie in Abschnitt 5.2 (1) der Alkali-Richtlinie gefordert, der Qualifizierten Stelle ausschließlich petrographische Beschreibungen nach DIN EN 932-3 zur Verfügung stellen. Bei der Auswahl der Prüfstelle, die petrographische Beschreibungen nach DIN EN 932-3 zur Verfügung stellt, hat sich die Qualifizierte Stelle von der Kompetenz dieser Prüfstelle in geeigneter Weise zu überzeugen.

- Eine Prüfstelle gilt als Qualifizierte Prüfstelle mit Prüfkompetenz nach Alkali-Richtlinie, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

- jährliche Teilnahme an Vergleichsversuchen gemäß [1]1),

- jährliche Teilnahme an der Weiterbildung mit Erfahrungsaustausch der MPA Schleswig-Holstein (Alkali-Woche),

- Bescheinigung der MPA Schleswig-Holstein über die Einhaltung der Kriterien gemäß Abschnitt 5 von [1],

- die Prüfstelle stellt die Bescheinigungen auf Nachfrage zur Verfügung.

1) Die MPA Schleswig-Holstein kann die Häufigkeit beim Betonversuch mit Nebelkammerlagerung (40 °C) gemäß Anhang B.3 nach dreimaliger aufeinanderfolgender erfolgreicher Teilnahme (Einhalten der Kriterien) auf einmal alle zwei Jahre reduzieren.

- Die MPA Schleswig-Holstein organisiert die Vergleichsversuche nach [1].

- Die folgenden Institutionen werten die Ergebnisse nach [1] aus, legen gegebenenfalls Maßnahmen zur Nachbesserung fest und verfolgen deren Umsetzung:

- Prüfungen an Gesteinskörnungen mit Opalsandstein einschließlich Kieselkreide und Flint, Anhang A.5, A.6 und A.7 durch die MPA Schleswig-Holstein,

- Bestimmung des Anteils an reaktionsfähigem Flint, Anhang A.7 durch die MPA Schleswig-Holstein,

- Schnellprüfverfahren, Anhang B.2 durch die TU Hamburg,

- Betonversuch mit Nebelkammerlagerung (40 °C), Anhang B.3 durch die MPA Schleswig-Holstein,

- 60 °C-Betonversuch, Anhang C durch die VDZ gGmbH.

- Die MPA Schleswig-Holstein bescheinigt die Einhaltung/Nichteinhaltung der Kriterien gemäß Abschnitt 5 von [1] auf der Grundlage der Auswertung gemäß Absatz 7.

- Die MPA Schleswig-Holstein teilt die Auswertung aller Vergleichsversuche den teilnehmenden Prüfstellen und dem DAfStb in anonymisierter Form mit.

4 Literatur

- [1] Verfahrensbeschreibung zu den Vergleichsversuchen nach DAfStb-Richtlinie „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton“ (Alkali-Richtlinie) — siehe Anlage in der Stellungnahme.

Ersatzvermerk

- Ersatz für die Stellungnahme vom 29. Juni 2018.

Berlin, 24. Oktober 2019

gez. Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rolf Breitenbücher

Vorsitzender des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton e. V.

Anlagen:

DAfStb-Stellungnahme zur DIN 18532-6

„Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton — Teil 6: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen“

Veranlassung

DIN 18532-6:2017-07 gilt für den Neubau und die Instandhaltung der Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen auf Beton mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen, die im vollflächigen Verbund mit dem Untergrund verarbeitet werden.

Bei dieser Abdichtungsart werden Varianten mit unterschiedlichem stofflichem Aufbau für Bauweisen mit und ohne Wärmedämmung geregelt. Darunter sind auch Lösungsmöglichkeiten mit Oberflächenschutzsystemen, wodurch sich eine Überschneidung zur Instandsetzungs-Richtlinie (RL SIB) des DAfStb (Ausgabe 2001) ergibt. Der Normentwurf wurde mehrheitlich im zuständigen Arbeitsausschuss NA 005-02-96 AA „Abdichtungssysteme auf Beton für Brücken und andere Verkehrsflächen“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) im November 2016 für die Drucklegung verabschiedet. In der verabschiedeten Norm konnte die aus Sicht des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton, des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins E.V. (DBV), des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB) und des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH) geforderte klare Abgrenzung zwischen Systemen für den Oberflächenschutz und Aufbauten für die Abdichtung von Betonbauteilen zur Sicherstellung des Schutzes der unter dem Bauteil liegenden Räume vor Feuchteeintrag nicht erreicht werden, weshalb die genannten Verbände Ende Dezember 2016 ein Schlichtungsverfahren gemäß DIN 820-4 beim NABau beantragt haben. Im Rahmen von zwei Schlichtungssitzungen im Februar und Juli 2017 konnte schließlich der Kompromiss erzielt werden, dass Vertreter des zuständigen Arbeitsausschusses NA 005 02 96 AA des DIN, des DAfStb, des DBV, des HDB und des ZVDH noch einmal nach technischen Lösungsmöglichkeiten zur Begleichung der unterschiedlichen Auffassungen suchen wollen. Immerhin haben sich wesentliche Vertreterverbände der Bauindustrie und der DAfStb gegen die Veröffentlichung der Norm in der vorliegenden Form ausgesprochen. Der betroffene Regelwerkskreis umfasst die Normen DIN EN 1992-1-1+NA, DIN 18532-6, die DAfStb-Instandsetzungs-Richtlinie (Ausgabe 2001) und das Heft 600 des DAfStb sowie das DBV-Merkblatt „Parkhäuser und Tiefgaragen“ und verdeutlicht damit die Komplexität der Zusammenhänge.

Da das angesprochene Schlichtungsverfahren hinsichtlich der Veröffentlichung der Norm keine aufschiebende Wirkung hat, wurde die DIN 18532-6 inzwischen mit Ausgabemonat Juli 2017 veröffentlicht. Unklar ist, wann und in welchen Regelwerken der avisierte Kompromissvorschlag veröffentlicht werden wird. Da nach DIN 18532-6 Oberflächenschutzsysteme OS 8, OS 10 und OS 11 sinngemäß wie Abdichtungen für befahrene Verkehrsflächen angewendet werden dürfen, nimmt der DAfStb die Herausgabe der Norm zum Anlass, seine im Rahmen der Schlichtungsverhandlungen eingereichte Stellungnahme der Fachöffentlichkeit vorzulegen, um Fehlanwendungen der Norm zu vermeiden. Dabei erhebt die Stellungnahme nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll anhand markanter Beispiele zeigen, dass die Anwendung von DIN 18532-6 kritisch hinterfragt werden muss. Die Stellungnahme wurde im Technischen Ausschuss „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen“ vorbereitet und im Vorstand des DAfStb verabschiedet.

Anlage:

„Kritischer korrosionsauslösender Chloridgehalt“ — Positionspapier des DAfStb zum aktuellen Stand der Technik

Dringen Chloride aus Tausalzen oder Meerwasser in Stahlbeton- und Spannbetonbauteile ein, kann es ab einem bestimmten Chloridgehalt im Beton zur Zerstörung der schützenden Passivschicht des Bewehrungsstahls kommen. Als Folge der Depassivierung der Bewehrung beginnt ein aktiver Korrosionsprozess mit den bekannten unerwünschten Folgen.

Der Grenzwert der Chloridbelastung im Beton auf Höhe der Bewehrung, bei dem der Stahl depassiviert und somit der aktive Korrosionsprozess initiiert wird, wird in diesem Zusammenhang als „kritischer korrosionsauslösender Chloridgehalt“ bezeichnet. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Betonstahlbewehrung.

In der DAfStb-Richtlinie „Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen (RL SIB) [1]“ findet sich keine Angabe zu einem „kritischen korrosionsauslösenden Chloridgehalt“. Die Richtlinie enthält lediglich einen „Schwellenwert“ für den Chloridgehalt von 0,5 M.-%, bezogen auf die Zementmasse. Dort heißt es, dass „zur Beurteilung der erforderlichen Maßnahmen ein sachkundiger Planer einzuschalten ist“, wenn der Chloridgehalt in der Betondeckung bzw. im Bereich der Bewehrungslage einen Wert von 0,5 M.-%, bezogen auf die Zementmasse, überschreitet. Dieser Schwellenwert ist von dem kritischen korrosionsauslösenden Chloridgehalt insofern abzugrenzen, dass bei dessen Überschreitung nicht notwendigerweise der kritische Grenzzustand der Depassivierung eintritt, sondern lediglich eine Ereigniskette, nämlich eine Begutachtung durch den sachkundigen Planer mit gegebenenfalls anschließenden Maßnahmen, in Gang gesetzt wird. Auch im Zuge der derzeitigen Überarbeitung der Richtlinie wird dieser untere Schwellenwert nach dem jetzigen Stand beibehalten.

Sowohl Forschungsergebnisse als auch praktische Erfahrungswerte deuten gleichermaßen darauf hin, dass die Festlegung des Schwellenwertes auf 0,5 M.-% deutlich auf der sicheren Seite liegt. Es ist erwiesen, dass in vielen Bauwerken, wie auch bei Prüfkörpern in Forschungsreihen, Chloridgehalte von z. T. deutlich über 1,0 M.‑%, bezogen auf die Zementmasse, keine aktive Korrosion am Betonstahl auslösen (s. z. B. [3] und [4]). Zwar unterliegt der kritische Chloridgehalt aufgrund einer großen Anzahl von maßgeblichen Einflussparametern starken Schwankungen, jedoch sind keine konkreten, veröffentlichten Fälle bekannt, bei denen unter üblichen, praxisgerechten Randbedingungen ohne grobe Herstellungsfehler eine Bewehrungskorrosion bei zweifelsfrei ermittelten Chloridgehalten zwischen 0,1 M.-% und 0,4 M.-% auf Höhe der Bewehrung, bezogen auf die Zementmasse, stattfindet. Es tauchen zwar in der Literatur bei verschiedenen, älteren Untersuchungen im Labor oder am Bauwerk Chloridwerte in diesem Bereich auf, diese sind jedoch größtenteils schwierig zu bewerten, da exakte Angaben zur Probenahme, zu Messverfahren und Analysemethode, zur Umrechnung auf den Zementgehalt, o. ä. in vielen Fällen nur teilweise oder gar nicht vorliegen. Einige Angaben zum kritischen Chloridgehalt aus der Literatur können nicht als Ergebnisse von strukturierten, wissenschaftlichen Untersuchungen angesehen werden, sodass die Relevanz der angegebenen Ergebnisse anzuzweifeln ist. Andere Untersuchungen weichen klar von praxisnahen Bedingungen ab. Dabei können Einflüsse aus hohen Streuströmen, aus der Verwendung von reinen Mörtelproben oder aus dem Zugeben von Chloriden zum Anmischwasser letztlich nicht genau eingeschätzt und beurteilt werden.

Bei heutigen Betonen mit einem erweiterten Angebot an Bindemitteln und Zusatzstoffen, die nach XD2 und XD3-Anforderungen hergestellt werden, ist die Betonqualität im Vergleich zu Betonen aus den 1970er- und 1980er-Jahren derart erhöht, dass diese hinsichtlich des kritischen Chloridgehaltes klar voneinander abgegrenzt werden müssen.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden zahlreiche Untersuchungen zum kritischen Chloridgehalt durchgeführt. Diese wurden durch umfangreiche Literatursichtungen von einer Vielzahl an Autoren zusammenfassend aufgeführt, wobei nachweislich deutliche Divergenzen zwischen den Untersuchungsergebnissen zu verzeichnen sind (s. z. B. [2]). Bei der Bewertung der Gesamtheit dieser Untersuchungen ist deshalb besonderes Augenmerk auf die jeweiligen Versuchsparameter und objektspezifischen Randbedingungen zu legen, denn es bestehen teilweise große Unterschiede in Versuchsaufbauten oder Prüfverfahren. Es existieren dabei viele Versuchsparameter, die sich in den vorliegenden Forschungsarbeiten grundlegend voneinander unterscheiden, wodurch die einzelnen Ergebnisse teilweise prinzipiell als „absolut nicht vergleichbar“ einzustufen sind. Hierzu gehören u. a.

- die Festlegung von Art und Größe der verfügbaren Kathodenflächen,

- die Unterscheidung von Lösungsversuchen und Versuchen mit Stahlbetonprüfkörpern,

- die Option eines äußeren Eingriffs auf das elektrochemische System durch Polarisation oder potentiostatische Kontrolle,

- die verwendeten Bindemittel und Betonzusammensetzungen,

- die Beton- und Kontaktzonenqualität,

- die Stahlpräparation (gerippt unbehandelt, glatt, poliert, …),

- das Grenzkriterium bezüglich Depassivierung und Korrosionsstart bei der Messung sowie

- die Methodik der Ermittlung des Chloridgehaltes.

Unter praxisnahen Randbedingungen mit vollständigen und zweifelsfreien Angaben zum Untersuchungsablauf wurden bei der Analyse des Gesamtchloridgehaltes an Bohr- oder Schleifmehlproben fast ausschließlich kritische Werte > 0,5 M.-%, bezogen auf die Zementmasse, ermittelt. Die wenigen, einzelnen Ausnahmen lagen dabei im Bereich zwischen 0,4 M.-% und 0,5 M.‑%, bezogen auf die Zementmasse [5], wobei viele neuere Forschungsergebnisse, gerade bei Betonen, die die Anforderungen aus der Expositionsklasse XD3 erfüllen, deutlich höhere kritische Chloridgehalte aufwiesen. So liefern z. B. aktuelle Untersuchungen an XD3-Betonen zum Einfluss einer äußeren, anodischen Polarisation korrosionsauslösende Chloridgehalte zwischen 0,9 M.-% und 1,8 M.-%, bezogen auf die Zementmasse [3]. Die Polarisationshöhe scheint nach den bisherigen Ergebnissen keinen großen Einfluss zu haben. Im Jahr 2010 führten Untersuchungen zum Einfluss der Kontaktzonenqualität zu ähnlichen Ergebnissen. Es stellten sich kritische Chloridwerte zwischen 0,5 M.-% und 2,1 M.‑%, bezogen auf die Zementmasse, ein, wobei sich im Mittel ein Wert von ca. 1,2 M.‑% ergab [4].

Die Definition des Begriffs „kritischer korrosionsauslösender Chloridgehalt“ gilt zunächst einmal nur für den fehlstellenfreien Beton und nicht im Bereich von Rissen. Aus der Praxis sind keine relevanten Fälle bekannt, bei denen bei einem fachgerecht zusammengesetzten, eingebrachten und verdichteten Beton Betonstahlkorrosion bei einem Chloridgehalt < 0,4 M.-%, bezogen auf die Zementmasse, auf Höhe der Bewehrung festgestellt wurde. Widersprüchliche Feststellungen sind nach Breit et al. [6] lediglich in Fällen aufgetreten, bei denen die Betonentnahmestelle zur Chloridanalyse nicht mit der Stelle der Korrosionsinitiierung übereinstimmte, maßgebliche Angaben fehlten oder wenn mindestens eine der folgenden Randbedingungen erfüllt ist:

- Betondeckung < 15 mm bzw. Abstand der Karbonatisierungsfront zur Bewehrung < 5 mm,

- erhöhte Porosität oder Kiesnester im Beton,

- verstärkte Auslaugung des Betons,

- verstärkte Polarisierung des Stahls, z. B. infolge von Streuströmen, ausgelöst durch Straßenbahnen o. ä.,

- gerissener Beton.

Die Erfahrung zeigt also, dass bei einem fachgerecht hergestellten und eingebauten Beton und unter gewöhnlichen Randbedingungen der Ansatz des aktuellen Schwellenwertes nach [1] für Betonstahlbewehrung zweifelsohne richtig ist bzw. eher auf der sicheren Seite liegt.

Fazit:

Es gehört zum Konzept der Stahlbetonbauweise, dass unter Chloridangriff während der geplanten Nutzungsdauer der Chloridgehalt in der Betondeckung sukzessive zunimmt (Stichwort: Abnutzungsvorrat). Es wird dabei regelmäßig davon ausgegangen, dass zum Ende der geplanten Nutzungsdauer von in der Regel 50 Jahren der Chloridgehalt an der Bewehrung den „kritischen, korrosionsauslösenden Chloridgehalt“ nicht überschreitet.

Sofern während der Nutzungsdauer – also vor deren geplanten Ende – im Zuge der üblichen Instandhaltung von Stahlbetonbauwerken anlassbezogen ein Chloridgehalt in der Betondeckungsschicht von mehr als 0,5 M.-%, bezogen auf die Zementmasse, ermittelt wird, ist durch den sachkundigen Planer zu beurteilen, ob und – wenn ja – welche Maßnahmen unter Berücksichtigung der noch verbleibenden Nutzungsdauer erforderlich sind, um zielsicher zu vermeiden, dass der „kritische, korrosionsauslösende Chloridgehalt“ vor Ablauf der Nutzungsdauer erreicht wird.

Risse, in die Chloride besonders rasch eindringen, sind bei Chloridangriff stets dauerhaft zu schließen. Ob zuvor der Ursprungszustand durch Ausräumen der Risse wiederhergestellt werden muss oder ob das Verhindern weiteren Chlorideindringens durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aufbringen eines Schutzsystems, zuvor dauerhaftes Schließen der Risse) für den Rest der Nutzungsdauer hinreichend ist, kann nur im Einzelfall unter Berücksichtigung der Einwirkdauer der Chloride, des vorhandenen Chloridgehalts, der Betonqualität, der Betondeckung und den zu erwartenden Umgebungsbedingungen entschieden werden. Hinweise hierzu liefert z.B. [7].

Anlage:

Stellungnahme des DAfStb zur Dauerhaftigkeit von befahrenen Parkdecks

In der Fachöffentlichkeit werden derzeit Diskussionen über die Regelungen zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit von direkt befahrenen Parkdecks geführt, aus denen Unsicherheiten bezüglich der Regelungssituation erkennbar sind.

Der Vorstand des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton e. V. (DAfStb) hat nach Zustimmung durch die zuständigen Technischen Ausschüsse daher beschlossen, eine Stellungnahme zu erstellen, die den derzeitigen Sachstand hinsichtlich der Dauerhaftigkeit von befahrenen Parkdecks noch einmal ausführlich darstellt. Die unten angefügte Stellungnahme wurde im November 2012 durch den Vorstand des DAfStb zur Veröffentlichung freigegeben.

Anlage:

Erläuterung des DAfStb zum aktuellen Regelungsstand der Umweltverträglichkeit von Beton

Die Umweltverträglichkeit von Baustoffen bei der Herstellung, ihrer Verwendung und beim Recycling hat in den vergangenen Jahren an erheblicher Bedeutung im Sinne des nachhaltigen Bauens gewonnen.

Aufgrund der neuen Vorschriftensituation wurde im Technischen Ausschuss „Umwelt“ des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton e. V. (DAfStb) daher beschlossen, die Erläuterung aus dem Jahr 2010 zu überarbeiten und auf den derzeitigen Regelungsstand hinsichtlich der Umweltverträglichkeit von Beton zu bringen. Diese überarbeitete und durch den Vorstand freigegebene Fassung entspricht dem Stand September 2020.

Anlage:

„Sulfatangriff auf Beton“ — Stellungnahme des DAfStb

In der Zeit vor 2003 wurden in Deutschland zwei Schäden an Betonbauwerken dokumentiert, die auf einen Sulfatangriff aus Böden und Wässern zurückgeführt werden. In der Praxis wurden diese Schäden seinerzeit unterschiedlich begründet und interpretiert, zum Teil wurden zunächst falsche Zusammensetzungen des betroffenen Betons genannt.

Die widersprüchlichen Informationen haben zu einer Verunsicherung geführt. Zusätzlich wurden seinerzeit Ergebnisse von Laboruntersuchungen veröffentlicht und es wurden Standpunkte zur Sulfatproblematik verbreitet, die die Verunsicherung zum Teil noch verstärkt haben.

Der DAfStb hatte dies zum Anlass genommen, im Jahr 2003 eine Expertengruppe einzusetzen, die einerseits den gesicherten Stand der Erkenntnisse aus vorliegenden Untersuchungen und Praxisbeobachtungen herausarbeiten und darauf aufbauend Empfehlungen für gegebenenfalls vorhandenen Handlungsbedarf hinsichtlich der Regelsetzung ausarbeiten sollte. Um einer möglichen Verunsicherung in der Praxis und bei Bauherren vorzubeugen und Sulfatschäden in Bauwerken zu verhindern, hatte der DAfStb in seiner Verantwortung für die Betonnormung und Regelsetzung bereits im Jahr 2003 eine Stellungnahme und Empfehlung herausgegeben (s. Anlage A in der u. a. pdf-Datei), in der entsprechender Handlungsbedarf festgestellt wurde. Die wesentlichen Punkte dieser Stellungnahme aus dem Jahr 2003 werden hinsichtlich des seinerzeit festgestellten Handlungsbedarfes (s. a. Anlage A in der u. a. pdf-Datei) aufgegriffen und die seit dieser Zeit gewonnenen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen in der 2. Stellungnahme zum Sulfatangriff auf Beton ergänzt.

Anlage:

Positionspapier des DAfStb zur Umsetzung des Konzepts von leistungsbezogenen Entwurfsverfahren unter Berücksichtigung von DIN EN 206-1, Anhang J

In den derzeit geltenden Regelwerken wird die Dauerhaftigkeit von Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken deskriptiv sichergestellt.

Für die jeweilige Expositionsklasse werden Anforderungen an die Betonausgangsstoffe gestellt, Grenzwerte für die Betonzusammensetzung vorgegeben, aus denen sich gewisse Mindestdruckfestigkeiten für den Beton ableiten, einzuhaltende Mindestbetondeckungen und Mindestnachbehandlungsdauern vorgegeben. Seit der Veröffentlichung der Normen der Reihe DIN 1045 und DIN EN 206-1 wurden für einige Schädigungsprozesse leistungsbezogene Nachweise zur Dauerhaftigkeit auf vollprobabilistischer Basis entwickelt, die zur Umsetzung des Anhangs J von DIN EN 206-1 eingesetzt werden können.

Die DAfStb-Arbeitsgruppe "Dauerhaftigkeitsbemessung" erstellte für die vorhandenen Dauerhaftigkeitsbemessungsansätze ein in Deutschland einheitliches Konzept für die Auslegung des Anhangs J von DIN EN 206-1. Das Positionspapier enthält in kurzer und prägnanter Form die Hinweise, wie ein leistungsbezogener Entwurf für die Grenzzustände der carbonatisierungs- und chloridinduzierten Depassivierung der Bewehrung umgesetzt werden kann. Hintergrundinformationen finden Sie in "Beton- und Stahlbetonbau 103" (2008), Heft 12, Seite 840-851 (s. a. Anlage).

Anlage:

Empfehlungen des DAfStb zu den erforderlichen Nachweisen der Bauprodukte für den kathodischen Korrosionsschutz (KKS) im Betonbau

Die Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb, Ausgabe Oktober 2001, führt in Abschnitt 6.6 den kathodischen Korrosionsschutz (KKS) als eine mögliche Lösung für die Sicherstellung des Korrosionsschutzes der Bewehrung an.

In Teil 1, Abschnitt 6.6.1, Absatz 3, der Instandsetzungsrichtlinie wird hinsichtlich der bautechnischen Eignung und Dauerhaftigkeit des Anodensystems einschließlich Einbettungsmörtel eine bauaufsichtliche Zulassung gefordert. Da sich der Erkenntnisstand bezüglich der Eignung und Dauerhaftigkeit von Anodensystemen in den letzten Jahren deutlich verbessert hat und DIN EN 12696 inzwischen Anforderungen an die Anodensysteme festlegt, wird das KKS-System bei Stahlbetonbauwerken, insbesondere im Bereich chloridgeschädigter Parkbauten zunehmend als Option für eine Instandsetzung in Betracht gezogen. Ein Einsatz des Verfahrens erfordert im standsicherheitsrelevanten Bereich eine projektbezogene Zustimmung im Einzelfall des Anodensystems einschließlich Einbettungsmörtel durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Diese Entwicklungen hat der DAfStb zum Anlass genommen, Empfehlungen für ein einheitliches Anforderungsprofil in Bezug auf das gesamte KKS-System zu geben, das im Rahmen der Zustimmung im Einzelfall angewendet werden sollte.

Anlage:

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton

Budapester Straße 31

10787 Berlin

+49 (0)30 269313-20/24

info@dafstb.de

Login

DAfStb interner Bereich

Impressum/Datenschutz